Descrizione

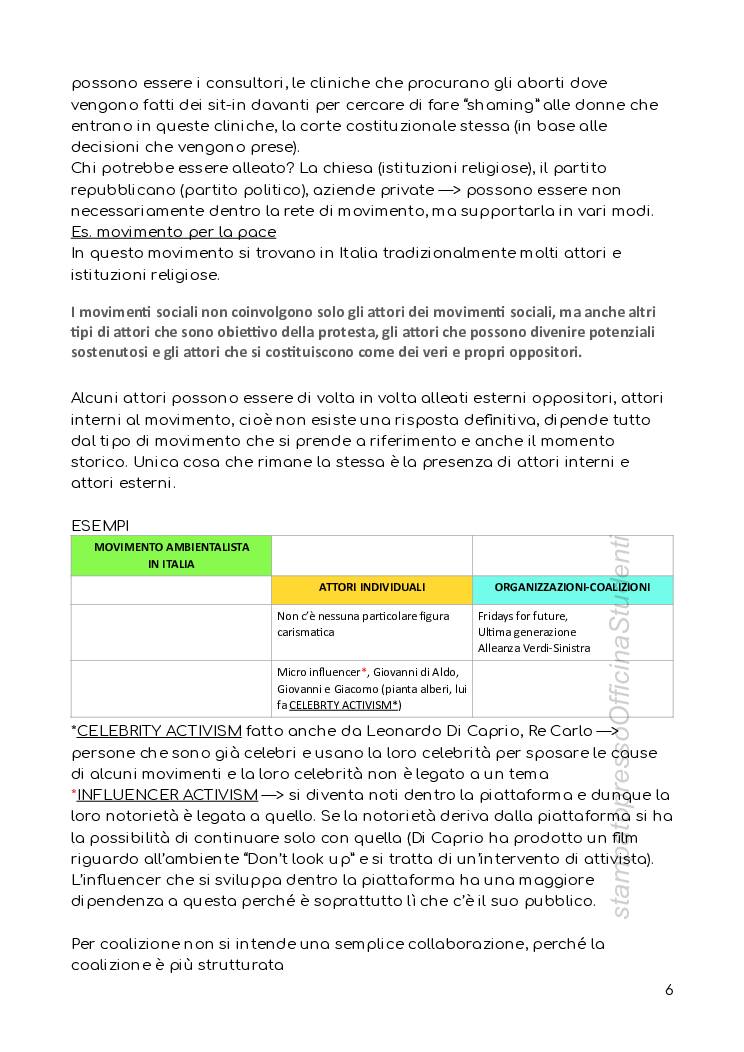

Il corso si concentra sull’analisi delle mobilitazioni sociali e delle campagne politiche tenuto dal prof Mattoni e redatti da Aurora Forlivesi, con particolare attenzione al ruolo che i media digitali e le tecnologie contemporanee, tra cui l’intelligenza artificiale generativa, svolgono in questi processi. L’obiettivo principale è comprendere come le forme di partecipazione politica, al di fuori delle elezioni tradizionali, si manifestino attraverso azioni collettive e strategie comunicative sempre più articolate e mediatizzate. Nella prima parte del corso si affrontano le principali teorie sui movimenti sociali. Viene sottolineato come un movimento non possa essere ridotto alla semplice somma di azioni collettive o a un singolo atto di protesta. Al contrario, è descritto come un processo sociale complesso, sostenuto da reti informali di attori – sia collettivi che individuali – che condividono un’identità collettiva e si impegnano in conflitti su temi di rilevanza sociale, politica o culturale. In particolare, si riflette sul contributo teorico di Mario Diani, secondo cui i movimenti sociali si sviluppano attraverso dense reti di relazioni e sulla base di una comune visione del mondo. Anche Charles Tilly è un autore centrale: egli propone una lettura dei movimenti come performance pubbliche, in cui le proteste non sono solo atti di dissenso, ma rappresentazioni simboliche attraverso cui i movimenti comunicano le loro rivendicazioni, costruendo narrazioni su sé stessi attraverso concetti chiave come worthiness (meritevolezza), unity (unità), numbers (numeri) e commitment (impegno). Una parte importante del corso è dedicata all’analisi degli attori coinvolti nei movimenti sociali. Si distinguono attori interni – come attivisti, partecipanti e organizzazioni – e attori esterni, che possono essere alleati, oppositori o obiettivi della protesta. Viene anche discusso il concetto di coalizione, inteso come forma di alleanza tra soggetti diversi che collaborano su obiettivi comuni, pur mantenendo la propria autonomia. Successivamente, il corso esplora la dimensione pubblica delle mobilitazioni. I movimenti, per avere impatto, devono essere visibili. La comunicazione, in questo senso, è un elemento centrale. Le performance pubbliche servono non solo a rivendicare diritti o cambiamenti, ma anche a costruire un’identità collettiva e a conquistare il sostegno dell’opinione pubblica. In questa prospettiva si analizzano fenomeni di “celebrity activism” e “influencer activism”, dove la notorietà mediatica viene utilizzata come leva per dare voce alle istanze sociali, soprattutto nel contesto digitale. Un altro nucleo tematico riguarda il concetto di repertorio della protesta, sviluppato anch’esso da Tilly, che viene descritto come un insieme di forme di protesta a disposizione dei movimenti. Questo repertorio cambia nel tempo in base ai contesti politici e culturali e viene scelto strategicamente in funzione dell’efficacia comunicativa. L’azione collettiva, dunque, non è mai del tutto spontanea, ma si fonda su scelte strategiche da parte degli attori coinvolti. Ampio spazio è dedicato alla “political process theory”, un approccio che interpreta i movimenti sociali come il risultato di scelte razionali e strategiche influenzate dal contesto politico. Si studia quindi la “struttura delle opportunità politiche”, cioè l’insieme di condizioni esterne che facilitano o ostacolano la mobilitazione. In particolare, si analizzano quattro dimensioni fondamentali: il sistema politico e le sue istituzioni (più o meno centralizzate), le strategie prevalenti adottate da chi governa (inclusive o esclusive verso il dissenso), la gestione dell’ordine pubblico (repressiva o negoziale) e la configurazione di sostenitori e oppositori. Tutte queste dimensioni influenzano le scelte strategiche delle organizzazioni di movimento e la loro possibilità di successo. Infine, il corso prevede un’attività pratica in cui gli studenti, divisi in gruppi, devono sviluppare una strategia comunicativa su un tema di attualità, come il cambiamento climatico. In questo lavoro, l’intelligenza artificiale generativa è intesa come uno strumento utile a supportare la progettazione, ma oggetto anche di riflessione critica. Ogni studente deve infatti redigere un elaborato individuale in cui analizza criticamente l’uso dell’IA, non solo nel lavoro di gruppo ma in relazione più ampia ai contenuti teorici e pratici del corso.

- SBOBINATURE E REGISTRAZIONI

- APPUNTI PRESI IN AULA

- RISCRITTI A CASA

- INTEGRAZIONE CON SLIDE

Recensioni

Non ci sono ancora recensioni

Solo gli utenti registrati che hanno acquistato il prodotto possono lasciare una recensione